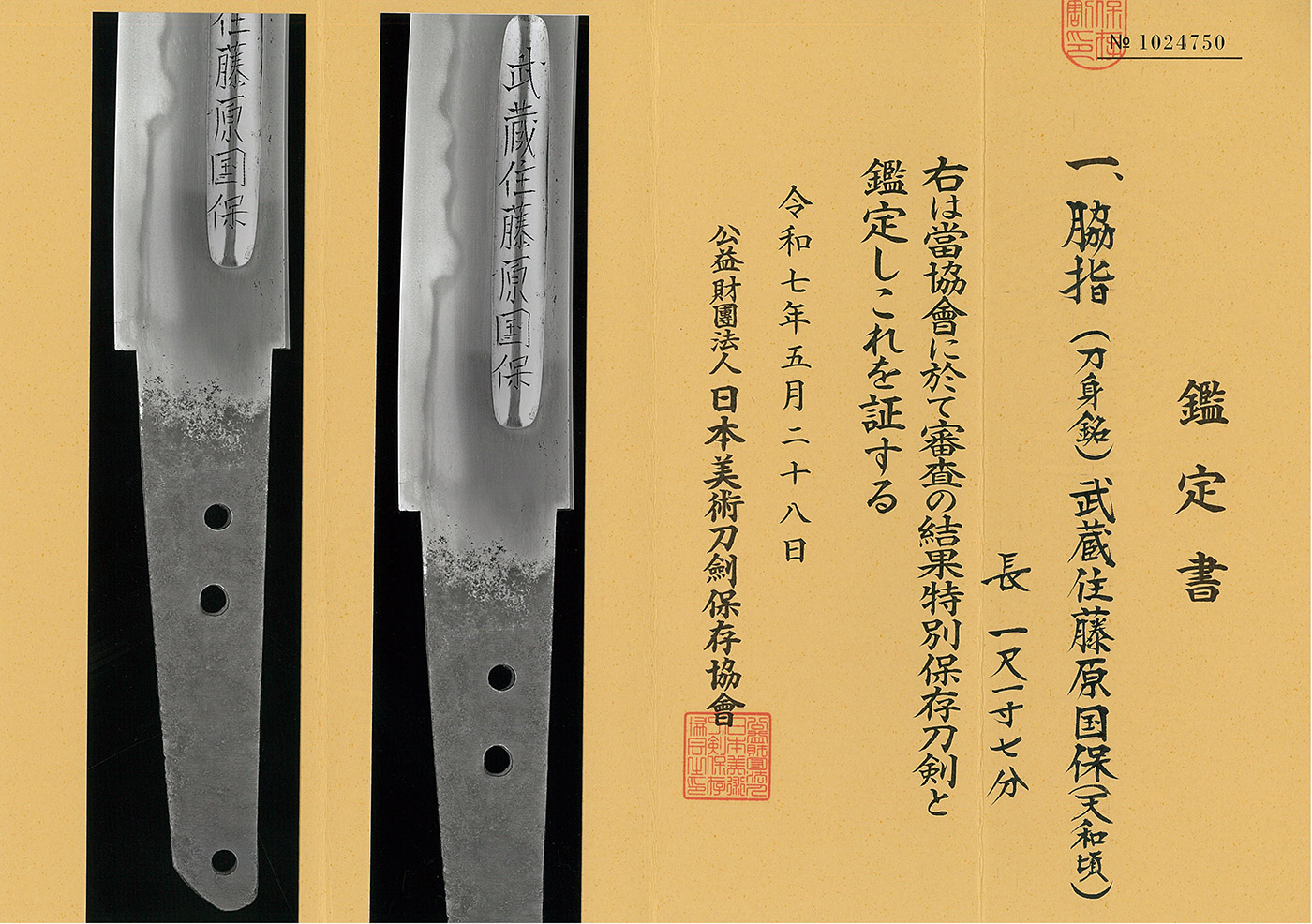

脇差 (刀身銘)武蔵住藤原国保(奉納刀 愛宕山大権現寶剣)(附 古鞘)

Wakizashi [Fujiwara_Kuniyasu] (votive sword )

特別保存刀剣

NBTHK Tokubetsu hozon

品番No-sw25320

価格(Price) 販売済 SOLD

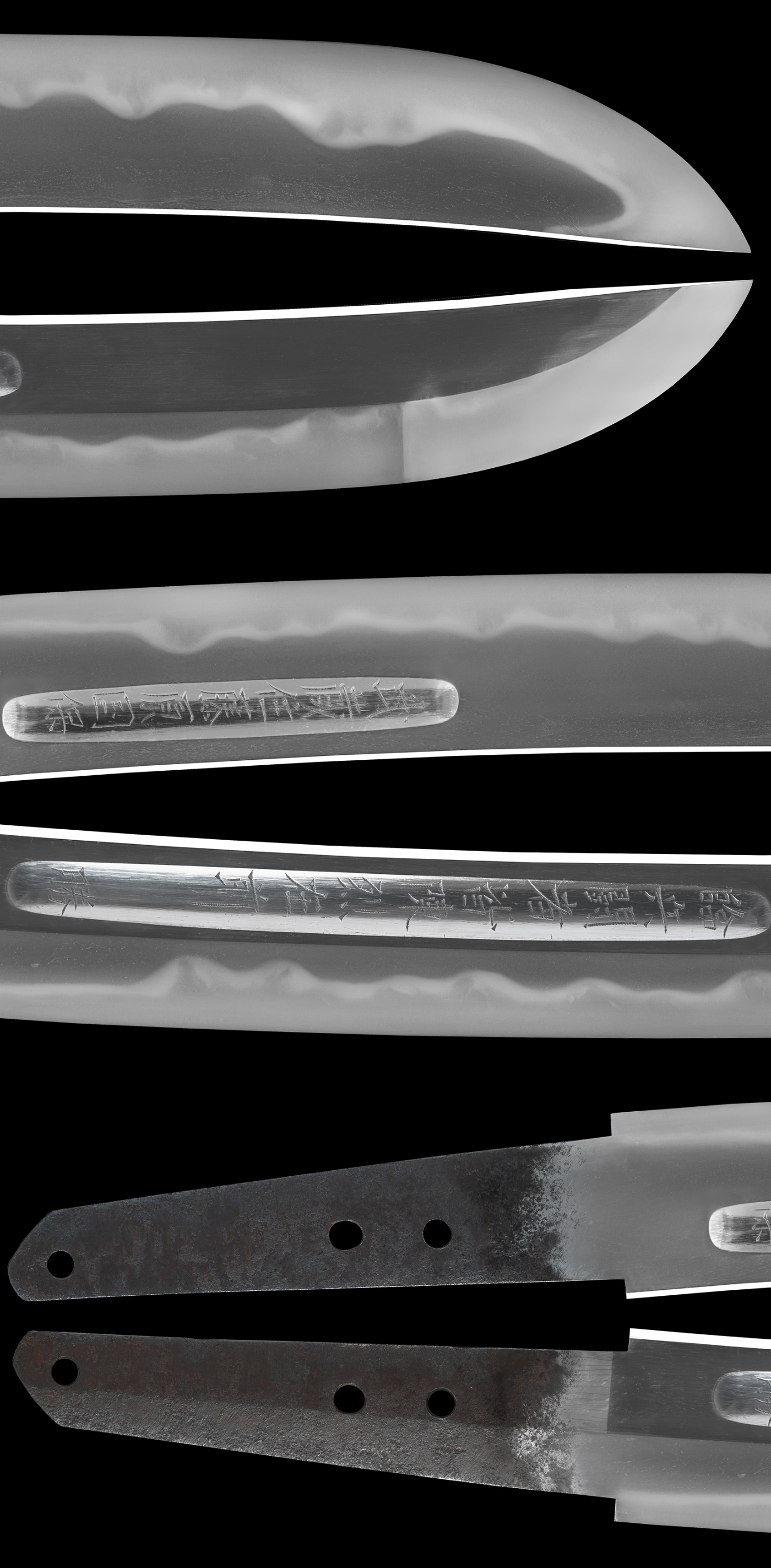

| 刃長 Blade length | 35.5cm(一尺一寸七分) |

|---|---|

| 反り Sori | 1.0cm |

| 元幅 Width at the hamachi | 4.3cm |

| 元重 Kasane | 7mm |

| 先幅 Wide at the Kissaki | 4cm |

| 先重 Saki kasane | 5.2mm |

| 目釘穴 Mekugi | 3 |

| 時代 Jidai | 江戸時代 天和1681年頃 Edo era(A.D.1681) |

| 産地 Country | 武蔵国 Musashi |

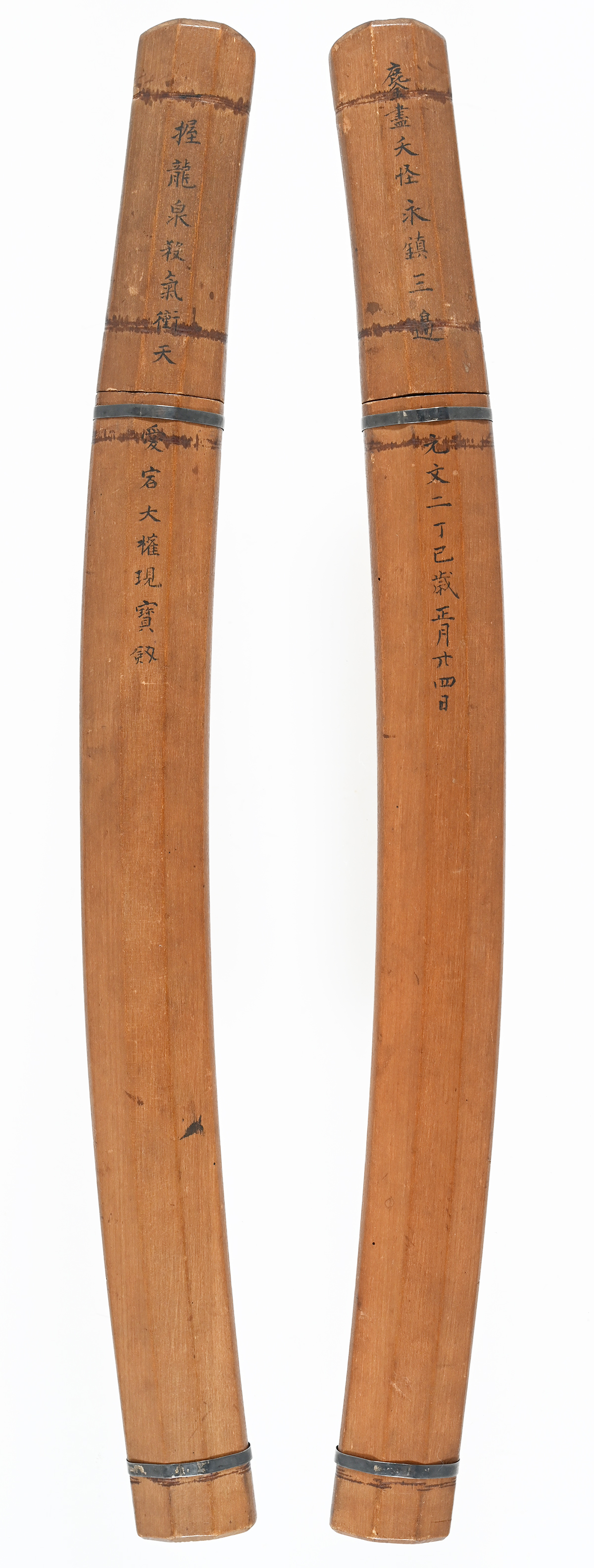

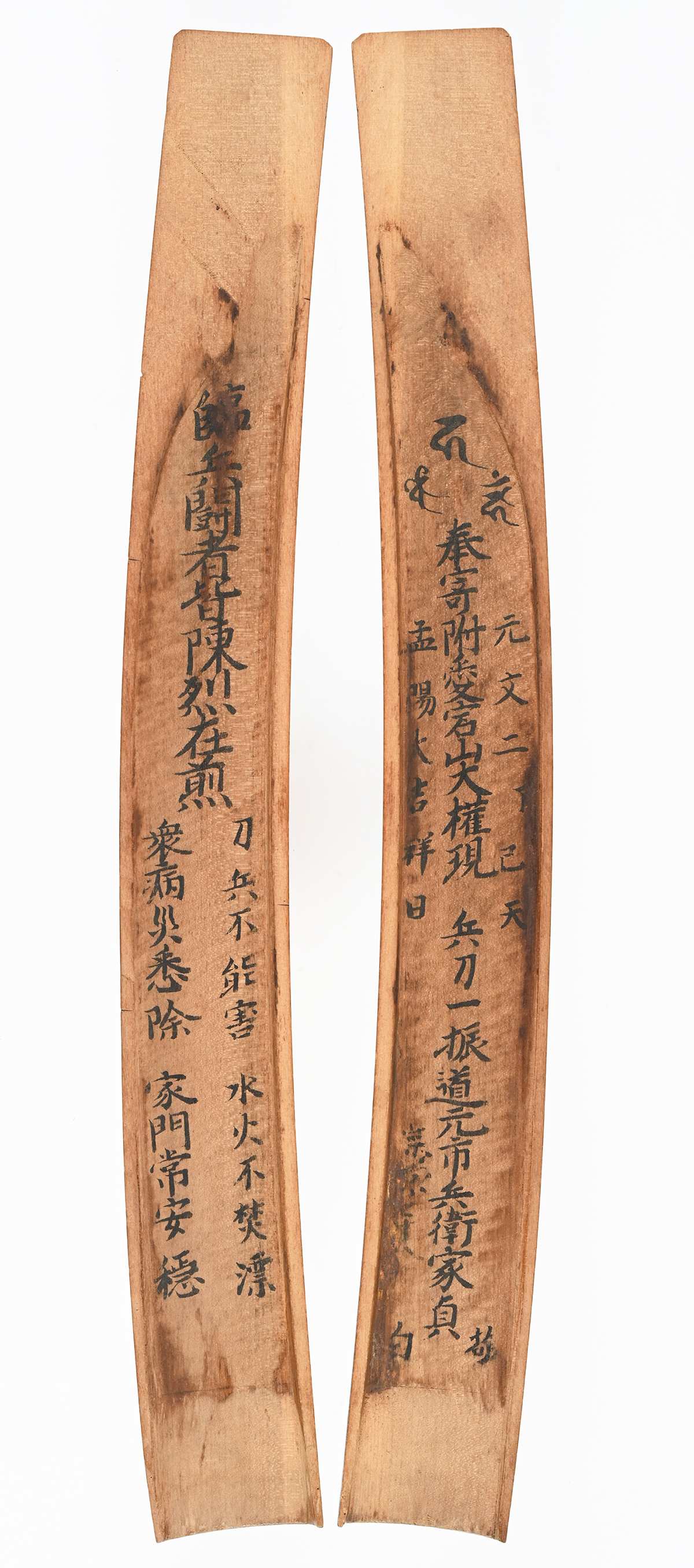

特徴:武蔵住藤原国保は出羽守藤原国保の子、天和(1681〜1684年)頃の刀工、本作は元文二年(1737年)に愛宕山大権現に奉納された作品で当時の白鞘が附属しており大変貴重です、愛宕山大権現(愛宕大権現)とは、京都の愛宕山を総本宮とする山岳信仰・修験道の神仏習合の神号です。火伏せ・防火の神として知られる愛宕権現の本地仏は勝軍地蔵菩薩であり、戦の守護神としても信仰されました、勝軍地蔵菩薩(しょうぐんじぞうぼさつ)とは、甲冑を身につけ、馬に乗って武器を持つ勇ましい姿で描かれる、日本独特の地蔵菩薩の一種です。武運長久や戦勝祈願の対象として、鎌倉時代以降、武士を中心に信仰されました。愛宕山信仰とも関連が深く、愛宕権現の本地仏とされ、軍神としても崇拝された歴史があります。白鞘の外側には鏖盡夭怪永鎮三邉 元文二丁己歳正月廿四日 握龍泉殺氣衛天 愛宕大権現寶剣とあり、鞘の内部には臨兵闘者皆陣烈在煎 刀 兵不能害(刀や武器による危害を受けない) 水火不焚漂(水に流されたり、火に焼かれたりしない、つまり災害に遭わないことを意味する言葉) 衆病災悉除(すべての病気がことごとく取り除かれる) 家門常安穏 元文二丁己天 孟陽大吉祥 奉寄附愛宕山大権現 兵刀一振道元一兵衛家貞とあり、おそらく奉納した方の名前と思われます